Quando discutimos a ausência de mulheres no cenário de esports, há quem diga que este não é um quadro exclusivo dos esportes eletrônicos, mas de todos os games. Na prática, sabemos que muitas mulheres possuem papéis indispensáveis neste mercado - ainda que exista resistência de parte do público em aceitá-las.

Seja por construção social ou apenas desconhecimento do meio conhecido como "gamer", a falácia de que "jogos são coisa de menino" continua sendo perpetuada... Mas por quê?

As mulheres estão competindo

Um dos cenários competitivos que mais se destaca pela presença feminina é o de Counter-Strike: Global Offensive. Mesmo com quase nenhum apoio da Valve, o game conta com torneios femininos há anos, de forma que atualmente o Brasil possui line-ups de renome como a Black Dragons e a paiN Gaming - sendo reconhecido como o único time invicto em solo nacional por muito tempo.

Já Rainbow Six Siege conta com apoio direto e organização da Ubisoft, que possui o Circuito Feminino desde 2018 com quatro edições realizadas e até mesmo narração dos principais casters do jogo no país. Jogadoras como Danielle "Cherna" Andrade e Myllena "Myss1" Almeida são conhecidas no meio e estão sempre participando de torneios.

Outros games em que encontramos diversas jogadoras - mesmo com menos reconhecimento - é o Dota 2 e Overwatch. A comunidade organizou por conta própria o Rainha de Copas e Guanandi Tournament, torneios responsáveis por fomentar o crescimento de várias jogadoras do país.

Durante alguns anos, Luana “Ludarc” Felix participou do cenário brasileiro de Smite como pro player. Gabriela "Win98" Vieira, de 16 anos, foi a primeira mulher do mundo a chegar a uma final da Overwatch Contenders. Também no ano de 2019, a caster e jogadora Naysyl foi a única pessoa do cenário LATAM a participar de todas as etapas da Masters Tour de Hearthstone. Novamente, estes são só alguns exemplos que possuem mais destaque na mídia.

No caso do LoL, o sonho de meninas virarem pro players permanece vivo, mas difícil - principalmente se considerarmos que existem torneios do MOBA no Brasil desde 2012. Em 2018, o reality show Gillette ULT contou com duas participantes: Camila “Primata” e Kyure. Apesar de não terem recebido ofertas para entrar no competitivo profissional, ambas foram inspiração para que outras perseguissem a carreira.

Em 2019, aconteceram dois grandes torneios femininos: o Mad Hatter e o GirlGamer Festival. Ambos contaram com LoL como modalidade e serviram como porta de entrada para que novos talentos fossem vistos pelo público, por patrocinadores e por organizações.

Além destes torneios, foi graças ao Projeto Invocadoras, realizado pelo Projeto Sakura, que Mayumi foi descoberta pela INTZ e inscrita como reserva para o CBLoL. O campeonato da aconteceu durante alguns meses e desde o início sua proposta foi muito bem definida: oferecer duas vagas de pro player na INTZ. As vencedoras do projeto foram Mayumi e Yatsu - ambas treinam com o time de LoL da equipe intrépida.

Antes disso, somente duas participações femininas foram vistas em torneios brasileiros de LoL com maior expressão: Julia “Cute” Akemi, que jogou pela CNB na Superliga ABCDE 2017 e teve sua participação marcada por uma onda de comentários machistas, ofensivos e pornográficos no chat da transmissão do torneio na Twitch, e Amanda “Kiit” Toniato, que jogou pela Jawbreakers na Superliga de 2018.

As mulheres estão jogando

É preciso ter em mente que o cenário de esports não é o mesmo para todos. Enquanto homens dispõem de um ambiente de incentivo para desenvolver suas habilidades, as mulheres são desestimuladas em diversas instâncias a perseguir seus sonhos na área.

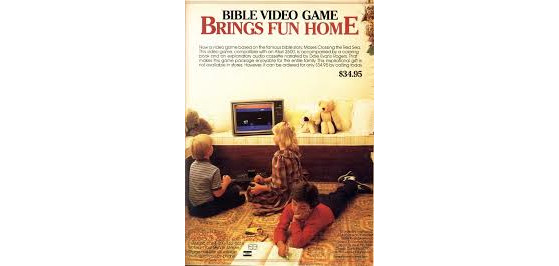

Desde a época do Atari, os departamentos de marketing foram responsáveis por estabelecer conceitos normativos quanto ao público de videogames, muitas vezes direcionando o julgamento popular para a famosa frase “game é coisa de menino”. O texto No Girls Allowed (“Garotas não são permitidas”), escrito pela jornalista norte-americana Tracey Lien, aponta como as propagandas tiveram um papel fundamental na segmentação dos videogames para que, ao longo dos anos, esse tipo de pensamento se instaurasse na sociedade.

Antes de 1980, era comum que os games não fossem diferenciados como “jogos de menina” ou “jogos de meninos”, como infelizmente ainda temos hoje, separando títulos como The Sims e jogos de celular ao gênero feminino ou títulos de tiro, guerra, carros ao gênero masculino.

As propagandas da época, veiculadas na mídia impressa e televisiva, costumavam mostrar famílias inteiras ou apenas garotas jogando, dando a entender que videogames eram para todos. Nos anos 1970 e até o início dos 80, o entretenimento eletrônico era compreendido como um pioneirismo irresistível: qualquer novidade era recebida de forma positiva pelo consumidor.

Até que, após o crash de 1983, essa indústria começou a ruir porque estava saturada - os jogos eram sempre os mesmos e isso fez com que o público perdesse interesse. Inicialmente, esse problema foi resolvido com a chegada da Nintendo no Ocidente com uma estratégia inovadora: comercializar videogames como se fossem brinquedos... produtos, estes, que nunca saem de moda.

Mas a indústria de games não podia se dar ao luxo de errar novamente, afinal de contas, empresas precisam ganhar dinheiro para permanecerem ativas. Começou a ficar cada vez mais nítida a influência dos departamentos de marketing no processo de criação dos jogos, definindo muitas vezes qual seria o público alvo e outros aspectos dos games do início ao fim de seus ciclos de desenvolvimento.

Continuando sua trilha de inovação, a Nintendo lançou a série de torneios Nintendo World Championships, que percorreu os Estados Unidos em 1990. Segundo Lien, a empreitada trouxe uma constatação surpreendente a respeito de quem era o principal público dos produtos da empresa: a grande maioria dos inscritos nos torneios era garotos - o que não significa que não houvessem garotas jogando. E foi assim que a “Big N” determinou que seus títulos mais importantes a partir de então seriam focados em meninos de 10 anos. Isso também ajudou a perpetuar o estereótipo que persiste até hoje, trazendo a necessidade de matérias como esta.

Sendo líder de mercado na época, a Nintendo influenciou outras empresas a seguirem a mesma estratégia. Diversas desenvolvedoras e publishers seguiram pelo mesmo caminho, reforçando o estereótipo de que “videogame é coisa de moleque”.

O interessante é comparar essa crença à análise de Charlotte Perkins Gilman, autora de “Women and Economics”. Segundo a escritora, a infância é um período em que mulheres são vistas como “tomboy” (“molecas”), e por isso podem “não ser femininas até que seja hora de ser”. A partir da pré-adolescência, a ansiedade social sob o corpo e o comportamento feminino implica em expectativas normativas que precisam ser atendidas. É nesta época que passam a ser questionadas: “Por que você ainda está jogando videogame? Não deveria estar brincando de Barbie ou algo assim?”.

Até este ponto, é consideravelmente menor o número de mulheres que continua com o hobby de jogar videogame. Aquelas que querem seguir a carreira e trabalhar na área, seja como pro players, casters, desenvolvedoras de jogos, entre outras profissões, enfrentam ainda mais dificuldades. Algumas encaram ambientes dominantemente masculinos não apenas no trabalho, como na sala de aula da faculdade - principalmente se a área de atuação for relacionada a exatas. Ter muitos homens ao redor não deveria ser um problema… isso, é claro, se alguns deles não fossem empoderados a ponto de permanecerem com comportamentos abusivos e misóginos para com as colegas.

Se este panorama já não fosse desestimulante o suficiente, ainda há a baixa representatividade feminina nos esports. Apesar de existirem variações de representação feminina em jogos como League of Legends (LoL) e Overwatch, na maioria dos casos os games possuem personagens magras, brancas, usando salto alto, mini-saia e decote para ressaltar seus corpos voluptuosos. Quando apenas um tipo de mulher é normativo, todo o restante tem sua imersão comprometida por não se sentir à vontade com aquele tipo de conteúdo. Além disso, quando há uma transmissão de campeonato, as pessoas à frente das câmeras são homens - seja apresentando, comentando ou jogando.

No fim das contas, parece que este é um espaço que não pertence ao sexo feminino... Porém, a realidade é outra: em 2019, as mulheres foram a maioria do público gamer no Brasil pelo 4º ano consecutivo. Somado ao fato que nas transmissões de esports e nas filas ranqueadas a taxa de mulheres é minoria, este dado confirma que as dificuldades são muitas para ingressar no campo dos esports.

É possível mudar

E o que fazer para quebrar este ciclo que se retroalimenta e desestimula mulheres na pré-adolescência, na faculdade, no trabalho, nos jogos e nas transmissões? Como garantir que os esports sejam o espaço de mais mulheres?

A resposta mais efetiva é oferecer espaço para crescimento, união e estabelecimento de mais profissionais como referências em suas áreas de atuação. Desta forma, consolidar-se no cenário de esports não permanecerá mais uma conquista alcançada por poucas - lembrando que, mesmo em pouquíssima quantidade, as mulheres que conseguiram entrar para o mercado de esports são premiadas e mostram a cada novo dia um trabalho melhor.

As desenvolvedoras de jogos e organizadoras de torneios não estarão simplesmente contratando jogadoras pelo gênero em si. Suprindo esta clara falta de representatividade, as empresas abrem portas para que novos talentos e olhares sejam adicionados aos seus produtos - ampliando assim possibilidades de mercado e agregando novos perfis à audiência.

Melany Lee é streamer de Fortnite, Carol Costa é apresentadora e jornalista no IGN Brasil, Eliana Dib é produtora de jogos, Danielle "Cherna" Andrade é pro player de Rainbow Six Siege, Victoria Moreira é editora de vídeos sobre games e Marina Leite é sócia da organização PRG Esports. Há uma coisa em comum na história destas seis mulheres: o amor pelos videogames. Saiba tudo sobre essas profissionais no vídeo acima.